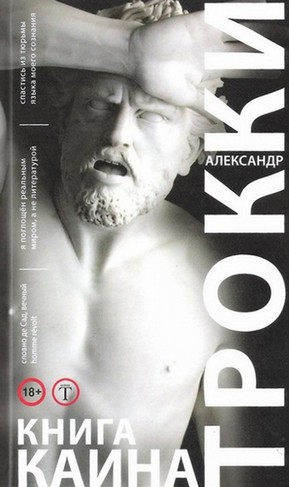

Трокки сам несколько раз в романе, а издатель даже на обложке предупреждает: я поглощён реальным миром, а не литературой. «Моя проблема в том, я думаю, что, когда я пишу, я постоянно похотливо оглядываюсь назад и все время осознаю, что я вовлечен в жизнь, а не в литературу». Не стоит ждать от «Книги Каина» берроузовского уровня отвязности, хотя тощая изломанная тень Берроуза времён «Джанки» всё равно постоянно маячит где-то рядом, как тень отца. У Трокки получилось, во-первых, почти документальное откровение о собственной весьма неналаженной жизни, во-вторых – ностальгические этюды об отце, которые литературно уже ближе к рассказам Джойса. Об отце он, понятное дело, рассказывает чуть ли не с нежностью, а о своей нью-йоркской жизни – постоянно оглядываясь на свою провозглашённую «нелитературность» – весьма скупо, с минимумом выразительных средств, нарочно не развивая и не углубляя ни зачатки анализа собственных действий, ни образы второстепенных героев, которые, постоянно кажется, вот-вот сейчас вот уже как встанут и дадут мощный монолог или толчок для развития сюжета, но нет, они, полуразмытые авторским пренебрежением, только встают и выходят, чтобы не появиться снова.

Такая манера больше всего напоминает доктора Хантера Стоктона Томпсона времён ранних литературных опытов типа «Принца Медузы» (это, кстати, офигенная, даром, что незаконченная повесть, чуть ли не лучше «Ромового дневника», включена в сборник «Песни обречённого»; я вообще иногда жалею, что ХСТ пошёл по пути журналистики, когда мог вот так вот писать художку). Трокки очень глубоко погружается внутрь своего «я» и оттуда, будто со дна ванны, наблюдает за происходящими наверху невнятными шевелениями, но ему куда важнее то, что происходит у него внутри – его личное монотонное спокойствие. Даже наркотикам уделено мало места, хотя, казалось бы, но нет. Отработана стандартная программа «как мы сначала искали на дозу, потом искали, где взять, потом вмазались» и всё. И вот именно в тех моментах, когда Трокки пытается излить свои вызванные якобы героином бунтарские мысли – тогда он сбивается со своего документального стиля и пытается подлить в котёл сумбуру, острой социальщины и т.п. Только мне кажется, чутьё его здесь подводит – он переходит на более литературный, эмоциональный стиль изложения, и это ему удаётся хуже, я чувствую, что он насильно вытягивает из себя эти эпизоды, а потом с успокоением завершает и вновь предаётся ленивому самосозерцанию.

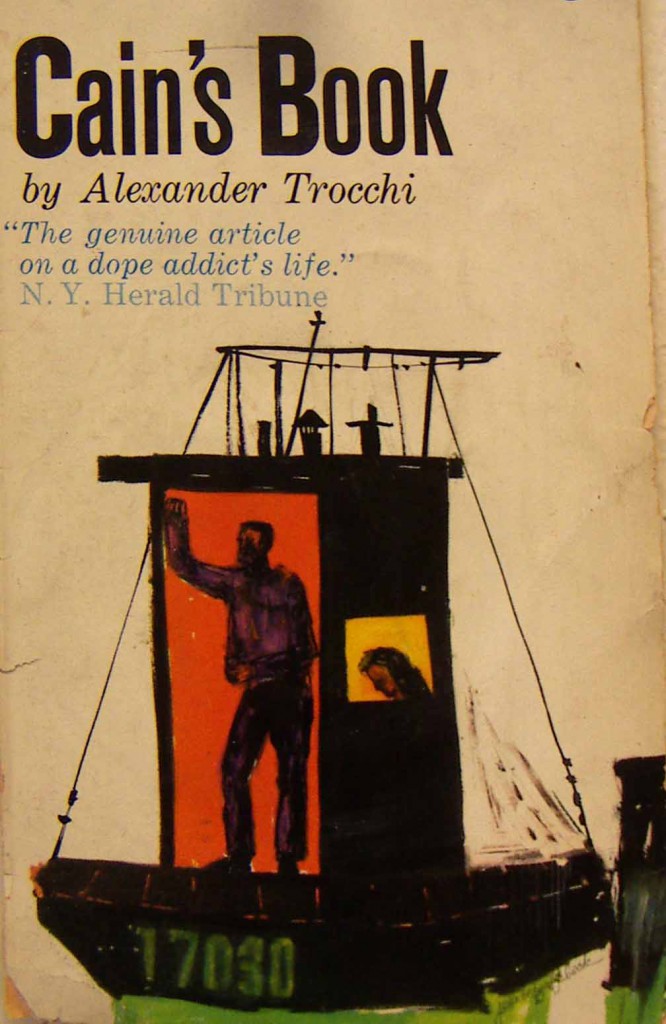

Но общественность, ясное дело, не дремлет и, будучи встревожена упоминанием опиатов и гомосексуальными полувоображаемыми поползновениями, тут же заносит роман Трокки во всевозможные списки и прочий Prohibitorum. (Глянул подборку — в списочках были и Оруэлл, и Воннегут, и Стейнбек, и Фолкнер, и даже Корней Чуковский с «Крокодилом»). Как итог – в 1964 году тираж «Книги Каина» вместе с «Лолитой» по решению суда сжигают на мусороперерабатывающем заводе Эдинбурга. Вуаля – роман становится культовым.

«В то время как Каин возделывал землю, Авель взращивал для заклания тучных и стремительно приумножающихся овец. Каин принёс Богу жертву. Авель подмастил своими дрожащими жирными телятами. Спрашивается, кто предпочтёт жидкую похлёбку супу с мозговой костью? И вскоре Авель обзавёлся многочисленными стадами и бойнями, оснащёнными кондиционерами воздуха, складами с мясом и мясоперерабатывающими заводами, а поля Каина приходили в упадок. И это называлось грехом. Каин стоял и смотрел, как умирают его поля. И лопата в его руке была бессильна предотвратить это. И надо было случиться: Авель проходил там, куда Каин нёс лопату, по земле, где должно расти зерно, а не пастись овцы. И Авель узрел брата своего, и был тот худ и умирал с голоду, и бесцельно сжимал лопату в руке. И Авель приблизился к брату, молвив: «Почему б тебе не перестать тормозить и не пойти работать на меня? Мне нужен опытный человек на бойне.»

И Каин убил брата.»