Начать обзор философов, учёных и других деятелей культуры, на которых Бахофен и «Материнское право», в частности, оказали заметное влияние, стоит, конечно, с Якоба Буркхардта, тем более что здесь влияние было двусторонним: в течение всей жизни они обменивались опытом и наблюдениями.

Конечно, научные взгляды Буркхардта были более современными той эпохе, в них присутствовали ненавистные Бахофену скептицизм и критицизм, как Моммзен, он ищет самые простые и очевидные причины социальных изменений. Но, как бы там ни было, Буркхардт воспринимал историю как искусство, он наслаждался своими исследованиями; как напишет его ученик Карл Шпиттелер: «Идеал Якоба Буркхардта – не столько сама древность, сколько изучение древности» (1).

Часто, читая Буркхардта, особенно его центральную работу «История Италии в эпоху Возрождения» (Die Kultur der Renaissance in Italien, 1860), ловишь себя на желании раздвинуть стройный ряд предложений, посвящённый становлению и развитию итальянских городов и народов, и добавить к ним на манер Прокла Диадоха комментарии по ещё не вышедшему тогда «Материнскому праву».

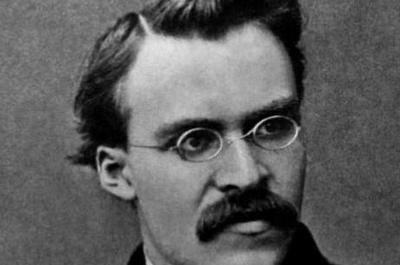

Аполлон и Дионис. Буркхардт и Ницше

В ви́дении Бурхардта тяга к власти, независимости, которая как порождалась ослаблением католической религии, так и сама по себе способствовала её дальнейшему ослаблению, а вместе с тем предавала забвению главенствовавшую над остальной Западной Европой средневековую систему ценностей, порождала невиданную со времён античности индивидуализацию. Самым красноречивым доказательством вышесказанного служит разрыв родственных уз, что прежде были цементом европейского общества. Новая культура эпохи Ренессанса смотрит на кровную связь лишь как на временно необходимый, но постепенно отмирающий архаизм. Если в Бургундии побочные дети не могли рассчитывать на что-то большее, чем удалённый и обособленный удел, а в Португалии внебрачный сын мог добраться до власти только благодаря величайшим усилиям, то в Италии в XV веке сложно было найти династию, не признавшую какого-нибудь бастарда. Благородство крови, закон и обычай прекрасны, но теперь они всё же играют второстепенную роль перед свойствами характера и талантами индивида (2). «[Прежде] человек воспринимал себя, – пишет Буркхардт, – лишь как расу (Rasse), народность, партию, корпорацию, семью или как какую-либо иную форму общности. В Италии этот покров впервые растаял в воздухе… Человек стал духовной личностью (Individuum) и осознал себя в этом качестве. Таким же образом возвысился некогда грек над варварами и индивидуум-араб над иными азиатами или людьми расы» (3). Космополитизм Ренессанса являл собой высшую степень индивидуализма, свободы личности (4).

Красиво звучит, не правда ли? Эта эпоха была так похожа на аполлоническую, какой её описывал Бахофен, но важно помнить, что ни одна смена этих четырёх стадий не проходит без самых страшных кровопролитий. Буркхардт, как и Бахофен, прекрасно знал, что история – это ужасающая инертная машина, не зависящая от воли отдельных людей, даже вождей. Нет ничего сильнее, чем идея, время которой пришло. И идея индивидуализма, идея солярно-аполлонического принципа выбрала себе проводников. Индивидуализм независим от общества, и оно неспособно его дать, право индивидуума даёт только сила (5): Фридрих II из арагонской династии, Эццелино да Романо, Джанпаоло Малатеста и, особенно, Чезаре Борджа вместе со многими другими правителями и военачальниками того времени утопили Италию в крови ради права на свободу личности. Свобода личности не может быть для всех, она может существовать лишь среди немногих избранных, вставших на её путь, свобода личности тут же улетучивается, как только кто-то иной обретает её рядом (6). Поэтому аполлоническое право не терпит родства, поэтому одним главным героем Ренессанса стал убийца двух своих братьев Чезаре Борджа, а другим убийца собственной жены Сиджизмондо Малатеста (7).

Но вот она идёт пред нами, олицетворение попранного материнского права, Аталанта Бальони. Когда один её сын – Джанпаоло – заняв Перуджу в 1507 году, приказал своим солдатам растерзать другого сына, – Грифоне, – Аталанта, взяв с собой вдову Грифоне Зиновию и детей Джанпаоло, направилась из родового поместья на место убийства. Город опустел. Ещё минуту назад бравые и самонадеянные, солдаты разбежались и попрятались от прекрасной и печальной, хрупкой и безоружной скорбящей матери Аталанты – больше всего они боялись самого древнего, самого страшного проклятья – проклятья матери, оплакивающей своего ребёнка. Они ошиблись. Своё горе она положила на алтарь величайшей и священнейшей из материнских скорбей; она простила убийц своего сына и в молитве попросила своего покойного сына поступить также (8). Но это ещё раз подчёркивает, как возвышение и тяга к солнечному свету наивны и что все серьёзнейшие мужские военные противостояния – всего лишь жестокая детская забава в глазах Великой Матери. И любые патриархальные игры будут окончены, когда Мать-Земля разведёт своих сыновей, ещё секунду назад мнивших себя героями, по углам.

«Положение во гроб» Рафаэля (1507 г.). Картина написана по заказу Аталанты Бальони. Есть мнение, что образ Христа вобрал в себя черты Грифоне.

И, кажется, мы уже утрачиваем всякий смысл перехода к высшей аполлонической стадии. Ради чего всё это? Какие блага оно несёт?

Прекрасным цветком на вершине этой горы трупов, тем, кто сделал этот макабр не напрасным, стал Федериго да Монтефельтро. Внебрачный сын Гвидантонио да Монтефельтро, он перенял бразды правления не по праву крови, но по праву духовного отцовства. Покровитель науки и искусства, любитель чтения, он собрал свою знаменитую библиотеку; почти каждый день послеобеденное время он проводил в беседах о Священном Писании. Он задумал построить город-утопию, Город Солнца…и сделал это: перераспределив городские средства с содержания двора на поддержание бедняков, он фактически уничтожил бедность, о его скромности и щедрости в народе слагались легенды, его называли светочем Италии, и он единственный из правителей мог без страха появляться в своём городе без стражи (9). Он вывел общественную организацию на тот уровень, которого никогда больше Европа не увидит. Этот рай на земле, который на несколько десятилетий явил Урбино – мужская радость, возвышающаяся над материнской скорбью, – искупает все преступления этих веков.

Подходя к концу наших рассуждений об эпохе Возрождения в контексте трудов Буркхардта и Бахофена, нельзя не сказать пару слов о половом и семейном вопросах. Небесно-аполлоническое право разрушает семью. Теперь дух, характер, талант и личные заслуги определяют благородство человека, а не то, из чьего лона он появился. Де-юре институт брака не претерпел сколь-нибудь ощутимой трансформации, но моральная его трактовка была бы неприемлема для любого другого уголка Западной и Центральной Европы. Брак в умах многих терял своё свойство исключительности, брачные узы всё чаще осквернялись изменами, и даже лирические поэты слагали поэмы о любовных похождениях своих покровителей с их молчаливого одобрения (10). Женская измена, хоть и считались более тяжким преступлением, но и на неё, если её грамотно скрывали от злых языков, смотрели теперь уже более снисходительно, чем прежде. Впрочем, риск гибели блудницы в результате отмщения со стороны супруга или её собственных братьев, согласно обычаю, всё ещё имел место (11).

Но есть и обратная сторона: женщина наконец стала чем-то бо́льшим, чем просто продолжательницей рода. Стремление к отцовскому праву задало совершенно другие требование к женщине, выведя её из «гинекеи» средневековой морали. С одной стороны, женщина превращается из молчаливой и второстепенной mater familia в самую настоящую хозяйку дома. С другой же, Буркхардт связывает рост числа измен не только с ослабевающими моральными нормами, дающими выход похоти, но (что реже встречается, но не менее показательно) со зрелостью замужней женщины, с тем, что женщина перестала быть просто телом, «материей» и родительницей, но теперь любовник хотел ещё и духовного наслаждения от контакта со сформировавшейся личностью, его привлекала её индивидуальность (12).

В свою очередь отношения с публичными женщинами к XVI веку тоже переменились. Теперь мужчины мечтали об отношении с такой женщиной, напоминающем общение с гетерами у древних афинян. Знаменитая римская куртизанка Империя занималась музыкой и даже научилась у некоего Доменико Кампана писать сонеты, а в Милане всех женщин затмевала Катарина ди Сан-Челсо, которая прекрасно пела, танцевала и очень умело и артистично декламировала стихи (13).

Общество требовало от женщины уподобиться мужчине, и женщина охотно приняла это требование. Наивысшим комплиментом в адрес дамы в XV-XVI веках стало сравнение её с мужчиной, признание в ней мужского ума, мужского характера и порой даже мужских манер (14). Италия эпохи Возрождения дала миру женщин-мыслителей, женщин-писателей: Изотту Нагароллу, Лауру Чарету и «первую феминистку», венецианку, творившую во Франции, Кристину Пизанскую.

Буркхардт, очевидно, пользовался наработками Бахофена касательно рассмотрения античности. Как и Бахофен, Буркхардт признаёт за античностью наибольшую широту взглядов, признаёт её развитие до крайностей всех моральных установок. Он принял всестороннее и объективное рассмотрение исторических процессов, где материал менее всего искажается в призме между объектом и субъектом исследования. Как следствие, Буркхардт и Бахофен не признавали единой системы ценностей, христианских или позитивистских, но мерили народы, предварительно пытаясь как можно точнее реконструировать их аутентичные нормы морали (15). Несмотря на диаметрально противоположные политические взгляды, их взгляды на историческую науку прекрасно дополняли друг друга.

Их методика исследования будет подхвачена в конце XIX-самом начале XX вв. такими выдающимися исследователями культуры и религии как Джейн Харрисон и Джеймс Фрэзер (16).

Джеймс Фрэзер в «Золотой ветви» (Golden Bough) говорил так: «Мы не сомневаемся, что музыка, самое проникновенное и волнующее из всех искусств, сыграла значительную роль в деле формирования и выражения религиозных эмоций, более или менее глубоко видоизменяя тем самым структуру веры, по отношению к которой она на первый взгляд кажется всего лишь служанкой. Подобно пророку и мыслителю внёс свой вклад в формирование религиозного мировоззрения и музыкант. Каждая вера выражается при помощи соответствующей музыки, и различие между системами верований поддаётся едва ли не исчерпывающему выражению в нотной записи. Например, расстояние, которое отделяет дикие оргии Кибелы от торжественного ритуала католической церкви, количественно выражается в пропасти, которая отделяет нестройный гул кимвалов и бубнов от величественной гармонии Палестрины и Генделя. Сквозь различную музыку проглядывают здесь различия духовного порядка» (17).

Одним из самых знаковых мыслителей, перенявших концепцию Бахофена в своём «Рождении трагедии из духа музыки» (Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, 1871), является его младший друг Фридрих Ницше. В 1869 году двадцатичетырёхлетний преподаватель классической филологии приступил к работе в Базеле. В Базельском университете же в то время читал лекции Якоб Буркхардт; последний, в свою очередь, представил молодого учёного Иоганну Бахофену. Началось общение, плоды которого глубоко повлияют на позднейшие европейские культурологию, философию, социологию, кратковременная дружба, которая, возможно, определила облик XX века.

Картина Йоханна Грюцке «Бёклин, Бахофен, Букркхардт и Ницше на середине моста в Базеле», представленная на ежегодной выставке «Короткие истории Базеля» в 1970 году.

В своём «Рождении трагедии» Ницше формулирует теорию, которая стала лейтмотивом многих сотен и тысяч культурологических анализов в XX столетии, а именно постулат о дионисическом и аполлоническом началах в искусстве.

Эти образы Ницше почерпнул от Бахофена, и сам Бахофен на подобное заимствование смотрел чрезвычайно благосклонно, а «Рождение трагедии» вызвало у него живейший интерес. Из переписки Ницше с матерью и сестрой доподлинно известно, что в ноябре 1871 года Бахофены приглашают его к себе (18). Но после этой встречи их отношения разлаживаются, Бахофена охватила тревога касательно личности своего младшего друга (19). Вот как это описывает Луиза Елизавета Бахофен в 1909 г. в письме Карлу Альберту Бернулли: «Затем вышло „Рождение трагедии“. Мой муж был очарован Ницше и возлагал на него большие надежды. Но затем вышли последующие его сочинения, которые мой муж оценил весьма неблагожелательно. После этого наше благоволение Ницше постепенно сходило на нет, пока наконец отношения наши не прервались окончательно» (20).

Но теперь перейдём непосредственно к анализу «Рождения трагедии».

Отбрасывая первые два этапа развития цивилизации, примордиальный афродитический и ранний деметрический, Ницше в некотором роде отрицает за гинекократическими обществами и их божествами волю к художественному созиданию. Философ уподобляет противостояние Аполлона, как покровителя пластических искусств, и Диониса, покровителя непластических искусств, например, музыки, противостоянию мужского и женского начал, где, разумеется, Аполлон являет маскулинный, а Дионис феминный принципы (21). Действительно, в античности Дионис воспринимался как обоеполое существо (22), и восприятие мифологии Ницше его здесь не подводит. Таким образом, Загрей выступает не столько как самостоятельное начало, каков его оппонент, но как проводник между созидательным принципом и мраком и подсознательной хтонической бездной женских культов, враждебных всему упорядоченному, безобразными подземными титанами, рождёнными от одной лишь матери, он – художник, извлекающий свои образы непосредственно из подсознательного, художник-шаман. Такие слова в «Рождении трагедии» вложены в уста Диониса: «Будьте подобны мне! В непрестанной смене явлений я – вечно творческая, вечно побуждающая к существованию, – вечно находящая себе удовлетворение в этой смене явлений Праматерь» (23).

Феба Ницше затрагивает куда более скупо, но именно поэтому этот бог значительно ближе к его бахофеновскому образцу. Ницшеанский Аполлон – олицетворение principii individuationis (24). Аполлон точно понят здесь как кристаллизация личности, индивида, осушение и уход к восприятию бытия через Я; из этого вытекает (и Ницше вновь очень тонок в интуитивном восприятии действительности, философии и мифа) условный характер солярного начала. Важно помнить, что с мифологической точки зрения луна старше солнца, как земля старше их обоих. Так, религиозные воззрения становятся похожими на храм, где Афродита – это земля холма, на котором он стоит, Деметра – фундамент и полы, Дионис – колонны, а Аполлон, наконец, – лишь антаблемент.

И вот он – главный парадокс всей этой симбиотической философской концепции Бахофена-Ницше, а именно – мнимое рациональное начало Аполлона. Рационализм его беспочвенен, это иллюзия, красотой которой он полностью поглощён в своей наивности (25). Иррационализм дионисического гораздо более прочен в своём основании, он безусловен, его фундамент не может быть подвергнут сомнению, он куда более рационален, чем наивный аполлонический квази-рационализм. Строгая систематизация и иерархия солярно-духовной концепции требуют ввода всё новых и новых переменных, делающих этот принцип всё более и более условным.

Дионис, лунный и материальный бог, работает с чувствами и элементарными желаниями, его устремления сладки и желанны: мир, равенство, единение со всем мирозданием, возврат к первоистокам и сиюминутное наслаждение, безмерная изначальная радость бытия и дионисический восторг. Либер во всём противоречит Аполлону, чьё мужество и стремление к индивидуализации понуждает людей к борьбе, несёт вечное предчувствие смерти, а также муки, одиночество, радость, достигаемую через силу и порыв, радость как триумф воли – всему тому, что так трудно показать, оперируя наглядными примерами, как раз всему тому, что ведёт человека к ужасам индивидуации (26). В политическом же аспекте Аполлон стремится к войне, защите и утверждению своего Я, поощряет риск, героизм и аскезу, его «самым грозным, но зато самым ужасающим» проявлением является римская идея империи (27).

Покуда аполлонический дух реет на знамёнах с ликом Христа, знамёнах верных римской идее, Ницше выводит его антипода, покровителя артистических искусств, заступника жизни – Антихриста, которого нарекает Дионисом (28). В предисловии к переизданию 1886 г. он называет Заратустру «дионисическим чудовищем» (29). И если цель Аполлона – отделить индивида от окружающего мира и природы, сконцентрировав его на самом себе, подготавливая через такую сублимацию к вечной духовной жизни, то Дионис утверждает, что всё это наивные иллюзии и освобождает человека от них, даёт ему самое живое и непосредственное ощущение сопричастности с божественным в повседневных радостях и тяготах, ввергает его в круговорот жизни, и «широко открывается дорога к самим Матерям бытия» (30). Для этого ему нужно разрушить любые иерархические структуры и условности, свергнуть любую мораль, на них зиждущуюся. Но, как позже напишет Эдвард Вестермарк (31), сильнее всего подавляет индивидуальные наклонности неупорядоченность, особенно половая, чьей самой подлинной формой является проституция, в частности религиозная, и в особенности, в её оргиастических проявлениях.

И вот, страшнейшая когда-либо виданная армия из заливающихся смехом куретов и соблазнительных вакханок, и простолюдинов иже с ними, вооружённая тимпанами и флейтами, словно Иисус Навин своим taratantara, разрушит стены, ограждающие семейный очаг. Супружеское ложе превратиться в альков и станет ареной «отвратительного смешения сладострастия и жестокости», будет спущено с цепи «самое дикое зверство природы», что представлялось Фридриху Ницше «напитком ведьмы» (32). Юношей приведут на вакханалию, и мужчины торжественно овладеют ими силой, затем грань между мужчинами и женщинами сотрётся окончательно (33); дальше деревья, камни, звери – всё станет объектом и субъектом необузданного приапизма. Вот оно! – подлинное единение человека с человеком и человека со всем миром! Именно так «сама отчуждённая, враждебная или порабощённая природа снова празднует праздник примирения со своим блудным сыном – человеком» (34)!

После анализа «Рождения трагедии» перед нами отчётливо является универсализм культурной теории Бахофена. Если Энгельс, как и любой эволюционист, основываясь на Бахофене, мыслит исторический процесс в противостоянии полов как почти прямолинейное развития, то культурологический анализ Ницше утверждает вечное противостояние аполлонического и дионисического, равная борьба их приводит мироздание к гармонии. Но если краткий миг гармонии между ними порождает величайшие творения искусства, такие как Девятая симфония Бетховена (35), то общественная и политическая жизнь не сможет воспринять гармонии меж ними. Соединение их – ужасающая Ницше идея Imperium Romanum, сплавившая в себе как материальные, так и духовно-индивидуалистские устремления. Но нет и не будет никакой эры патриархального милосердия, которое через прохождение всех четырёх этапов становления семьи и государства придёт на смену матриархальному первобытному коммунизму. Ницше подводит нас к мысли, что вся история человечества – это война двух принципов, аполлонического и дионисического, мужского и женского, солярного и хтонического, человеческого и природного, принципа индивидуализации и принцип будет двигаться в рамках этой синусоиды, так как победа одного будет означать конец мироздания.

Источники.

1 C. Spitteler. Böcklin, Burchardt, Basel.// Gesammelte Werke. – Zürich: Artemis, 1945-1958. Bd. 6, S. 164.

2 Я. Буркхардт. Культура Италии в эпоху Возрождения./ Пер. с нем. А. Махова. – М.: Интрада, 2001. С. 25; 249.

3 Ibid. С. 102.

4 Ibid. С. 104.

5 G. Boas. Preface.// Myth, Religion and Mother Right. Op. cit. P. XXI.

6 Я. Буркхардт. Op. cit. С. 20.

7 Ibid. С. 89; 92.

8 Ibid. С. 34-35.

9 Ibid. С. 44-45.

10 Ibid. С. 50.

11 Ibid. С. 303-305.

12 Ibid. С. 307.

13 Ibid. С. 273.

14 Ibid. С. 272.

15 См. Ibid. С. 296-297.

16 J. Campbell. Introduction.// Myth, Religion and Mother Right. Op. cit. P. LIV.

17 Дж. Фрэзер. Золотая ветвь: Исследование магии и религии./ Пер. с англ. М. Рыклина. – М.: «Фирма „Издательство АСТ“», 1998. С. 352.

18 F. Nietzsche. Gesammelte Briefe./ Hrsg. E. Förster-Nietzsche, C. Wachsmuth; P. Gast – Berlin-Leipzig: Schuster & Loeffler, 1900-1909. Bd. 5, #107.

19 A. Bauemler. Studien zur deutschen Geistesgeschicte. – Berlin: Junker und Dünnhaupt, 1943. S. 220-243.

20 C. A. Bernoulli. Johann Jacob Bachofen und das Natursymbol. – Basel: Benno Schwabe u. Co., 1924. S. 593.

21 Ф. Ницше. Рождение трагедии из духа музыки.// Ф. Ницше. Сочинения в 2-х томах./ Пер. с нем. Г. Рачинского. – М.: Мысль, 1997. Т. 1. С. 59.

22 Б. Рыбаков. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1981. С. 14.

23 Ф. Ницше. Рождение трагедии из духа музыки.// Op.cit. С. 121.

24 Ibid. С. 61; 69; 117; 139.

25 Ibid. С. 68.

26 Ibid. С. 121-122.

27 Ibid. С. 139.

28 Ibid. С. 54

29 Ibid. С. 56.

30 Ibid. С. 117.

31 E. Westermarck. The History of Human Marriage. – London and New York: McMillan & Co., 1891. P. 70-71.

32 Ф. Ницше. Рождение трагедии из духа музыки.// Op. cit. С. 64.

33 Ж.-К. Болонь. О женской стыдливости. Женщины скрытые, раскрытые, распознанные./ Пер. с фр. О. Смолицкой и Е. Смирновой. – М.: Текст, 2014. С. 62.

34 Ф. Ницше. Рождение трагедии из духа музыки.// Op. cit. С. 62.

35 Ibid. С. 59.