Политика — призыв к горизонтам, настроенным на дружбе с кем-либо и вражде с кем-либо. Только дружба оказывается обманом, вражда — партнёрством, а горизонты — симулякром для стояния. Что только не происходит. С мужика сняли 100 000 рублей за бутылку, разбитую внутри интерфейса интернет-магазина, какие-то гопники-программисты делают симулятор тюрьмы с «гаремом» и проч. У меня в телефоне есть игра про падающий шарик. Сверху его нагоняют шипы, и нужно падать с платформы на платформу, некоторые из которых тоже погибель — шарик лопается. Есть запас жизней. Он пополняется сердечками. Иногда полетишь за сердечком, просчитаешься, и умираешь. Подчас приходятся нырять в бездну, чтобы сзади не нагнало. Вот она — метафора жизни. Виртуальностью может быть всё, что угодно. По-сути — это ограниченное опытом пространство. Вот так и смотришь на самого себя в зеркало, вовлекаешься. А поначалу там — портал, новые языки. Новые языки — это лишь опыт умирания, всё что может передать искусство до того, как стать культурой. На мой взгляд. Что вообще может быть разрозненным, неспособным оказаться в связке? Зеркало, поставленное напротив зеркала. Парадоксы. Вот тебе и пантеизм. Но кажется, что языки меняются, такой сладкий романтический синхрон. А ты хочешь собрать их в себя, когда лишён смысла, когда вещественное видится символом, собираемым в икону тебя, вместо того, чтобы оставаться иконой самого себя. Что сверху, что снизу — закон один — природы. Нераздвоение его может быть как в начале, так и в конце (как бы обретением смысла): мать, уход и возврат которой, их пропорция, взвешены. Разум. Прочее же — недоразумение между расходно-прибыльными отношениями. Но как ни анализируй целевую аудиторию, в конце скажешь: «Я тот, кто не может представить, что другой так же выстраивает мир, как и он сам». И происходит совесть — осознание своего ничтожества. Но так как было распространено отношение, то ты летишь со всеми своими вещами и не можешь замедлять ход их небесный.

Политика — призыв к горизонтам, настроенным на дружбе с кем-либо и вражде с кем-либо. Только дружба оказывается обманом, вражда — партнёрством, а горизонты — симулякром для стояния. Что только не происходит. С мужика сняли 100 000 рублей за бутылку, разбитую внутри интерфейса интернет-магазина, какие-то гопники-программисты делают симулятор тюрьмы с «гаремом» и проч. У меня в телефоне есть игра про падающий шарик. Сверху его нагоняют шипы, и нужно падать с платформы на платформу, некоторые из которых тоже погибель — шарик лопается. Есть запас жизней. Он пополняется сердечками. Иногда полетишь за сердечком, просчитаешься, и умираешь. Подчас приходятся нырять в бездну, чтобы сзади не нагнало. Вот она — метафора жизни. Виртуальностью может быть всё, что угодно. По-сути — это ограниченное опытом пространство. Вот так и смотришь на самого себя в зеркало, вовлекаешься. А поначалу там — портал, новые языки. Новые языки — это лишь опыт умирания, всё что может передать искусство до того, как стать культурой. На мой взгляд. Что вообще может быть разрозненным, неспособным оказаться в связке? Зеркало, поставленное напротив зеркала. Парадоксы. Вот тебе и пантеизм. Но кажется, что языки меняются, такой сладкий романтический синхрон. А ты хочешь собрать их в себя, когда лишён смысла, когда вещественное видится символом, собираемым в икону тебя, вместо того, чтобы оставаться иконой самого себя. Что сверху, что снизу — закон один — природы. Нераздвоение его может быть как в начале, так и в конце (как бы обретением смысла): мать, уход и возврат которой, их пропорция, взвешены. Разум. Прочее же — недоразумение между расходно-прибыльными отношениями. Но как ни анализируй целевую аудиторию, в конце скажешь: «Я тот, кто не может представить, что другой так же выстраивает мир, как и он сам». И происходит совесть — осознание своего ничтожества. Но так как было распространено отношение, то ты летишь со всеми своими вещами и не можешь замедлять ход их небесный.

Предисловие:

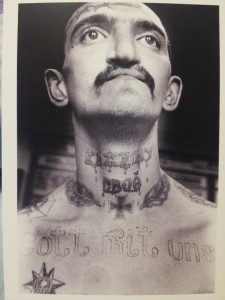

Небесные языки наших матерей меняются каждый день, а сатана лежит во льду; уткнувшись в подушку я лежу. Опыт архитектора, увиденный в угловой лепнине — и прочий синхрон. (Спасает мистика свечи.) Строка, например, тоже норма, легализующая запятые. Я не лучше Зощенко или Якобы Бёме, но поз-вольте переночевать на этом листе. И в дефисе — ухмылка с позиции нормы, скажем, подсознания… просто — нормы. Гниющие ЛЭП, противогазы, репейник и плавленный пластик — утрата матери. Уход и возврат которой, их пропорция, взвешены разумом. Победа культуры природой, тщетность усилий, отсутствие иерархии, просто экспансия. Тут тебе и зеркало, и портал — и по результату извращённая английская логика. В этом безумии важно лишь то, к чему у тебя есть отношение. Ношение. Шея. Например, вспоминаю ВХС-запись, на которой я, показывая рисунок старшего брата, выдаю его за свой. Ах, как хочется вина, выпить мне на похоронах. И тогда архитектор — просто дьявол, а по ЛЭП — мёртвый ток: у меня здесь, и у тебя — там. Ах, как хочется слизнуться красным шариком, падающим от нагоняющего потолка по платформам — некоторые из них с сердечками — некоторые — лишь из бездны всплывают. Мета-а-афора… За какой бы реальностью режиссёр не гнался — заболтает об образе, этом тате в ночи. А пилюли 25-25 на подходе де, нечего кипеть.

Небесные языки наших матерей меняются каждый день, а сатана лежит во льду; уткнувшись в подушку я лежу. Опыт архитектора, увиденный в угловой лепнине — и прочий синхрон. (Спасает мистика свечи.) Строка, например, тоже норма, легализующая запятые. Я не лучше Зощенко или Якобы Бёме, но поз-вольте переночевать на этом листе. И в дефисе — ухмылка с позиции нормы, скажем, подсознания… просто — нормы. Гниющие ЛЭП, противогазы, репейник и плавленный пластик — утрата матери. Уход и возврат которой, их пропорция, взвешены разумом. Победа культуры природой, тщетность усилий, отсутствие иерархии, просто экспансия. Тут тебе и зеркало, и портал — и по результату извращённая английская логика. В этом безумии важно лишь то, к чему у тебя есть отношение. Ношение. Шея. Например, вспоминаю ВХС-запись, на которой я, показывая рисунок старшего брата, выдаю его за свой. Ах, как хочется вина, выпить мне на похоронах. И тогда архитектор — просто дьявол, а по ЛЭП — мёртвый ток: у меня здесь, и у тебя — там. Ах, как хочется слизнуться красным шариком, падающим от нагоняющего потолка по платформам — некоторые из них с сердечками — некоторые — лишь из бездны всплывают. Мета-а-афора… За какой бы реальностью режиссёр не гнался — заболтает об образе, этом тате в ночи. А пилюли 25-25 на подходе де, нечего кипеть.